安澜会馆

位于福州仓前山北麓的安澜会馆,现今是烟台山近代建筑群中的一颗璀璨明珠。从史料记载来看,安澜会馆并不是浙商在福州建立的第一座会馆,但却是目前保留最为完好的一座。

闽浙两地的商贸往来,可以追溯到南宋时福州盛产的荔枝贡品,南宋临安(今浙江杭州)西湖老人曾在《繁盛录》中描述:“福州新荔枝到,进上御前,送朝贡,遍卖街市。生红为上,或是铁色。或海船来,或步担到。直卖至八月。”至明代,贸易品类已扩展至各类农副产品,如明《闽部疏》载:“凡福之拙丝、漳之纱绢、泉之蓝、福延之铁、福漳之橘、福兴之荔枝、泉漳之糖、顺昌之纸,无日不走分水岭及浦城小关,下吴越如流水。其航大海而去者,尤不可计。”浙商大多会选择仙霞古道或崇安分水关古道入闽行商,两条古道虽中途路径相差甚远,但最终商帮大多会在建阳的建溪驿会合,歇宿换马,再由闽江驶入福州城。驻扎下来后,商人们逐渐有了同乡联谊、囤积货物一类的日常需求,会馆建筑随之出现。

明清时期,福建的杉木广受欢迎。清代史学家计六奇编纂的《明季北略》记载:“福建延、汀、邵、建四府出产杉木。其地木商将木沿溪放至洪塘、南台,宁波等处发卖。外载杉木,内装丝绵,架海出洋……其取利不赀。”浙江籍木材运输商首先在江南桥头建立了浙船会馆,也称“下北馆”,随着业务不断扩张,又计划在仓前山北麓增建一座浙江会馆。由于需要通过遥远的海路抵达福州,途中常遭遇狂风和暗礁的威胁,新会馆便取“风平浪静,赐福安澜”之意,定名为“安澜会馆”。

清乾隆三十八年(1773年),新会馆由浙商水声远和马琅函发起集资,联合了木、酒、米、盐等商帮共同参与筹建。经过5年的努力,安澜会馆于乾隆四十三年(1778年)落成,成为浙江商人在福州的重要聚集地。

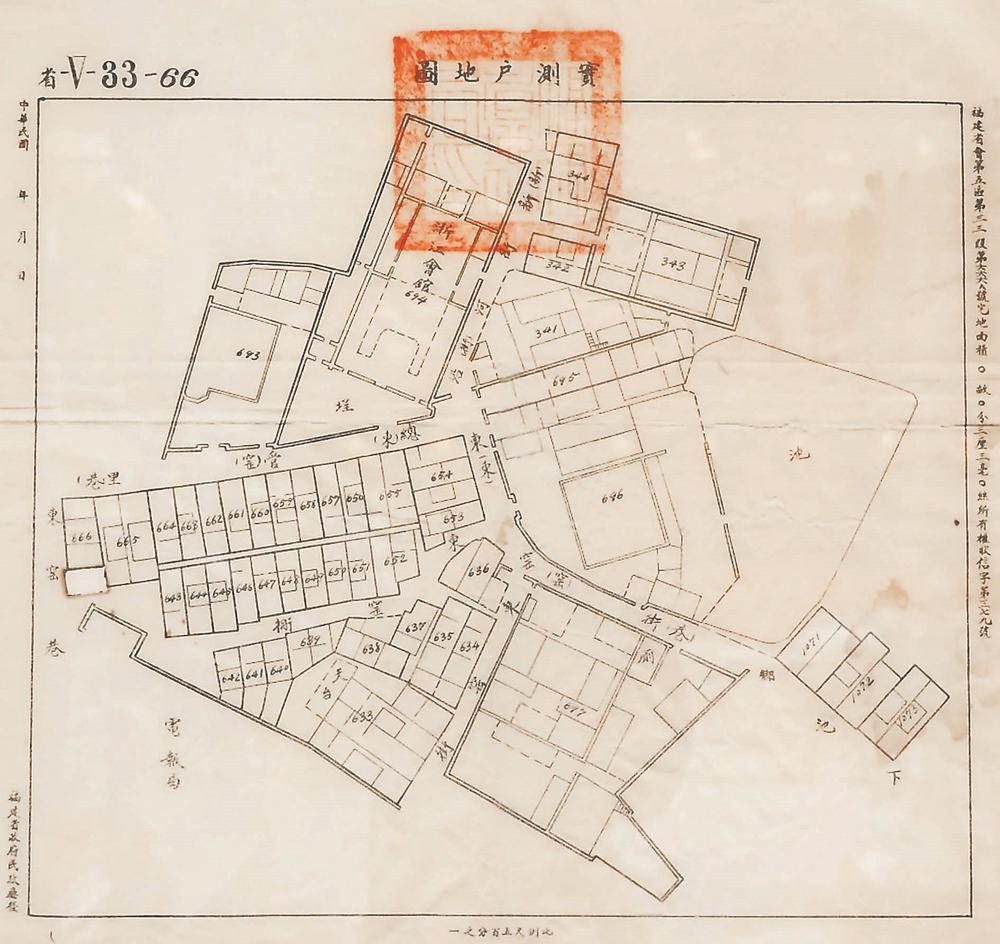

初建时的安澜会馆,占地面积约1800平方米,坐南朝北,整体共计两进。一进大殿面阔三间、进深七柱,大殿正中祀妈祖,戏台设于大殿正前方,东西两侧设双层廊房,为观众提供观演空间。二进随山势抬高,双层木构架,大殿面阔五间、进深两间,为同乡商贾提供议事空间。当时的安澜会馆以牙行、洽谈、储货、客宿等商业功能为主,至清末、民国时成为浙籍商贾官员及名士的聚集之处。

清道光年间,浙商在会馆西侧立孙文靖公祠,以此感念闽浙总督孙尔准对浙江商帮的扶持与关照,并立“福建清故太子太师闽浙总督孙文靖公祠碑记”以歌颂其功绩。进入民国后,闽浙商人依托安澜会馆这一载体,团结力量,商会规模蒸蒸日上。昔日,安澜会馆每逢妈祖诞辰、会馆庆典、孙公诞辰等特殊日期,浙商们广泛邀约驻闽的浙籍官员及上流名士,积极开办同乡联谊活动,以保持会馆在闽地的地位与名望。上世纪30年代中后期,时任福建省政府主席的陈仪、作家郁达夫等名士皆是安澜会馆的常客。

民国户地图中的浙江会馆(安澜会馆)

1937年,抗日战争全面爆发,浙商行商的水上航线受到严重阻隔。1945年抗日战争胜利后,安澜会馆被改作“皇家酒店”,曾在馆中活跃的浙江商贾身影渐渐淡出人们的视野。历经历史洗礼,安澜会馆成为福州为数不多保存完整的明清会馆建筑。2021年,修缮一新的安澜会馆重新对外开放,重修后的安澜会馆占地约2400平方米,坐南朝北,建筑前后两进。由于城市扩建,原会馆前方由清水砖砌成的照壁已被改建,左右前墙被开门洞,正面外墙被削低露出木架构。整体造型综合了闽地的木构架特点与苏杭的砖雕艺术风格。

安澜会馆整体结构紧凑,建筑各间依山而建,前后错落有致。会馆外墙统一由清水砖砌成,下接花岗岩墙裙防止泥水浸染清水墙面。两侧接方正笔直的三叠马头墙,墙头砌青砖小瓦,苏杭韵味十足。会馆屋面的造型搭配得宜,大殿设重檐歇山顶以凸显主殿宏伟气势。戏台则设单檐歇山顶,檐翼高高翘起,造型灵活轻盈,与大殿庄重的映照显得张弛有度。后殿及两侧厢房设硬山顶,屋面及檐角整齐平整,与两侧的马头墙相得益彰。

步入馆内,细密精致的砖雕装饰古朴秀美,能工巧匠极尽所能为异乡漂泊的浙江商贾重现故乡的建筑风情。会馆中的砖雕工艺多集中于檐下及门头处,檐下的斗拱及上枋处皆用浮雕雕出,装饰题材以三国演义、蝙蝠、寿字纹等吉祥纹样为主,凸起较小,造型典雅端庄。

中间匾额刻“安澜会馆”四字,施金漆描绘,字体结构坚实而丰满,笔力灵活舒展。下枋处的装饰题材以二十四孝为主,艺术手法上则是圆雕、浮雕与透雕相结合。主体人物在前,山水阁楼在后,元素层层递进,纵深有序,整体叙事性与情境性颇为强烈,人物姿态万千,神情生动。

整体来看,会馆中的装饰题材大多引经据典,着重突出“仁爱、孝道、忠诚、诚信”的中华传统美德,体现出“达者兼济天下”的儒商品质。

(作者单位:福建理工大学建筑与城乡规划学院)

扫一扫在手机上查看当前页面

-

重点网站

-

全国各省区市文物部门网站

-

全省文博单位

-

其他链接