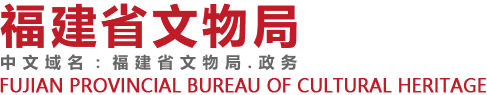

马山炮台遗址(图片下部岛上)。

数百年来,闽江口一直是我国东南海防战略要地。

闽江口地处东南沿海,闽江入海口岛礁、沙洲密布,暗流、险滩众多,这使得其成为天然的屏障,易于设防。历史上,明清两代、抗日战争时期,闽江口都是海防的重要区域。闽江口两岸部署了大量的海防炮台,这些炮台形成了规模庞大的防御体系。

目前,福州长乐的南岸炮台、马山炮台遗址仍存,海战的硝烟早已散去,但曾经的历史仍在回响。

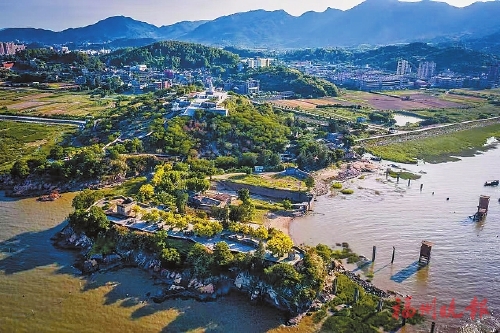

南岸炮台遗址。

南岸炮台曾立下赫赫战功

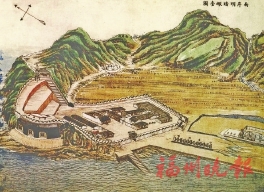

省级文保单位——南雁山闽江口南岸炮台,位于闽江口南岸的长乐猴屿乡象屿村,它与马尾亭江北岸炮台对峙,扼守闽江“咽喉”,曾为抵御外敌入侵立下赫赫战功。

南岸炮台始建于清顺治十五年(1658),比“中国四大炮台”还要早。沿江3座炮台布局严整,有主炮台、前沿炮台、弹药库、练兵场、烽火台、指挥所、兵营区、家属区等设施。主炮台在南雁山左侧,安放大小炮4门。前沿炮台共两处,一处在南雁山麓右侧江边石崖上,安放四门小炮。

南岸炮台是甲申中法马江海战中战斗最惨烈、阵亡将士最多的战场。而此次战役的最后一发炮弹击伤了法国侵略军最高统帅孤拔中将,成为南岸炮台在中法海战中的战果。

甲申中法马江海战后,南岸炮台大部分被毁,清光绪三十四年(1908)重筑。抗日战争期间,又遭日军飞机轰炸,损坏严重,而后重新修复。此后,南岸炮台又遭破坏,主炮台、指挥所、烽火台、兵营等被毁。

南岸炮台遗址现存炮台两处,用三合土筑成,之间地道相通,炮洞多依岩石凿成,附近有原驻防官兵墓葬两座。1986年经长乐县人民政府公布列为县级文物保护单位。2020年经福建省人民政府公布列为第十批省级文物保护单位。

清代南岸炮台图。郑巧蓬供图

文石村马山上明代设置烽火台

马山炮台遗址。

沿着南岸炮台往闽江下游,潭头镇文石村马山上,矗立着马山炮台。马山炮台是闽江口炮台群中最外围的炮台之一,与琅岐岛隔江相望。

炮台建在东边临水的山坡,背倚马山,居高临下,直视闽江口。明朝时在马山设烟墩(烽火台),到了清顺治年间置炮台,亦称文石炮台。

中法战争爆发后,1884年清代从一品振威将军敖天印被紧急调派至福建前线,驻守战略要地闽江口长门。敖天印下令在马山炮台增设坚固的防御设施——一座钢质炮礅,并监督在牛山背阴处修建堡垒和兵房,作为新组建的凯字中营驻扎地。

1886年冬,敖天印督造完善马山炮台。凭借对地理环境的了解和卓越的军事智慧,敖天印在文石村象山、牛山之间,巧妙利用天然石质地形,挖掘了“深逾一丈、长约三里”的壕沟及相连的隧道,至今部分仍存。

史料记载,清光绪十三年(1887),马山炮台配备有两尊210毫米的克虏伯后膛炮。这两尊炮后来据说移至金牌山、烟台山新建的炮台。

1902年由朱正元编纂的《福建沿海图说》中,记载马山炮台情况如下:马山炮台因其所在崖石地势而得名,在军事战略地位上属于次要级别。陆路上,它隶属于福州府长乐县陆路提标的长福营管辖;水路上,则归属于闽安协左营管理。如今,望着炮台遗址,可以想象当年烽火四起,炮声轰鸣的情景。

(福州日报记者 徐文宇 长乐区供图)

扫一扫在手机上查看当前页面

-

重点网站

-

全国各省区市文物部门网站

-

全省文博单位

-

其他链接