远销四海的陶瓷、精准报时的关钟、随船远渡的棋具、风靡欧洲的瓷盘……历经岁月洗礼的文物,是见证海丝繁华的“活化石”,至今仍讲述着绵延万里的海上通道何以勾连福建与世界,这里的港口曾有过怎样的万商云集,这里的货物曾如何风靡世界,这片向海而生的土地又曾上演过怎样波澜壮阔的商贸传奇。

在“双十一”这一年轻新潮的购物节即将到来之际,回望历史,我们是否会有更新的感受?本期文物新“声”态精选四件文物,以第一人称视角,带您聆听旧时商埠的喧嚣,触摸福建千年商脉的勃勃律动。

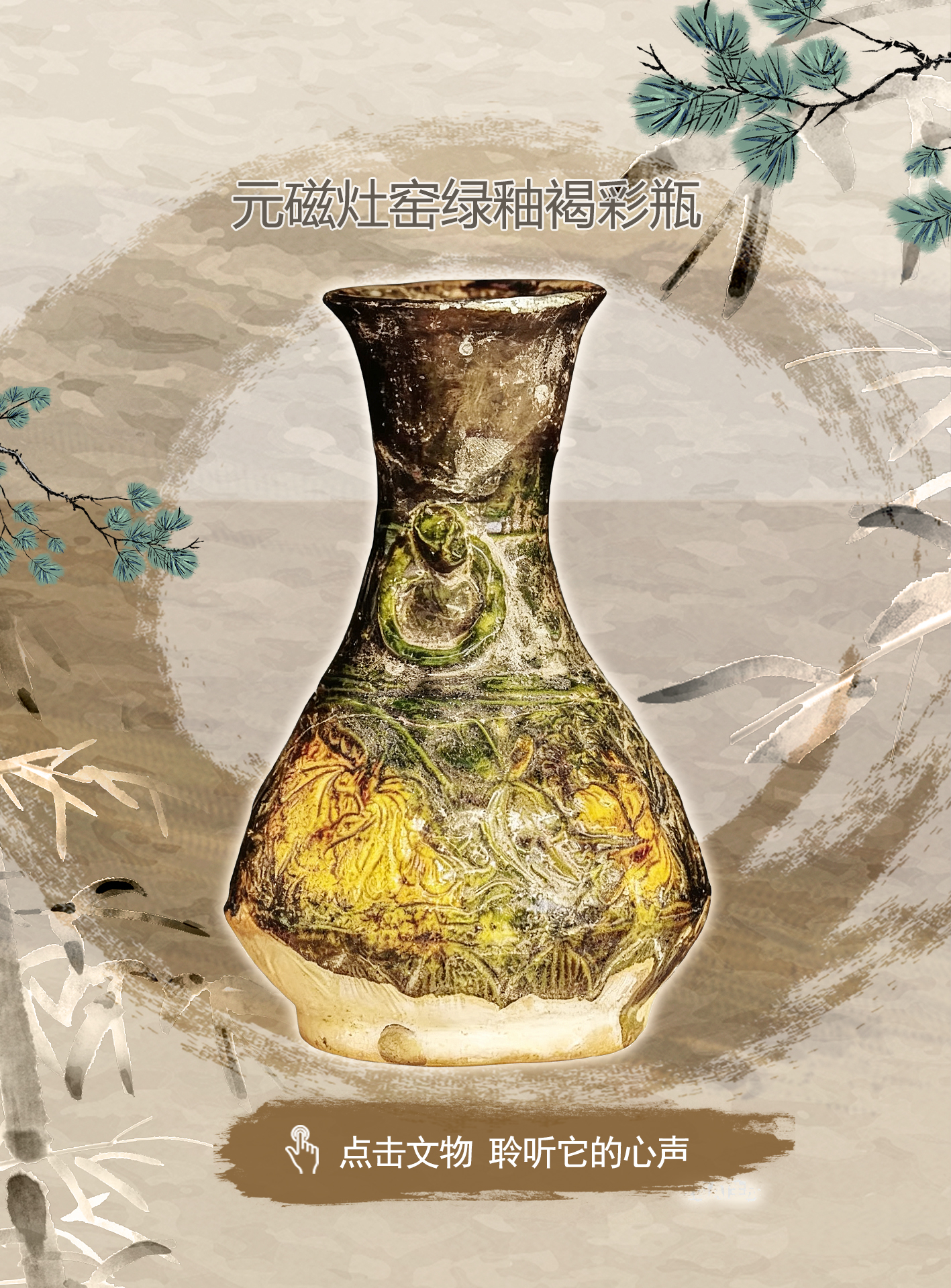

(一)元磁灶窑绿釉褐彩瓶

(👇点击文物图片,聆听它的心声)

文物自述:

来自磁灶窑的我,是宋元时期的“海外爆款”,曾随万千同类远涉重洋,见证海上丝绸之路的繁华,我的造型与花纹充满异域风情,专为外销而生。胎体上“李大用”们的墨书,因胎质如宣纸般吸附墨色,深海浸泡数百年字迹依然清晰如初,留下千年不褪的“货物标签”,从远销四海的“爆款”到如今瓷砖畅销全国,我们始终是满足大家最日常需要的器物。

文物简介:

这件瓷瓶在装饰花纹、造型和色彩上带有显著的异域特色,这是因为位于福建泉州晋江的磁灶窑在宋元时步入黄金时期,从内销民窑一跃成为外销陶瓷基地。其产品在国内发现较少,但在“海上丝绸之路”沿线多有发现,于日本、韩国、东南亚及“南海Ⅰ号”等沉船中均有出水,印证了“甚饶足,并过洋”的记载。

如今,磁灶人利用先辈的经验,烧出了现代的釉面砖,实现了产业转型。他们以烧制建筑陶瓷见长,建材产品畅销全国各地,外墙砖产量占全国产量的三分之二,琉璃瓦几乎垄断全国市场,成为中国五大建筑陶瓷生产基地之一。

(二)厦门海关关钟

(👇点击文物图片,聆听它的心声)

文物自述:

我是一口一百多岁的老钟。1909年,我从伦敦漂洋过海,在厦门海关大楼楼顶安了家。我与格林威治天文台保持联系,是厦门口岸的“标准时间”,东西往来的商船皆以我为准;我的鸣响曾与燕尾山的炮声共振,校准了整个城市的钟表。我亲历了关署楼的拆除,也见证了厦门海关业务的迅猛发展,这座港口从“洋关”走向特区的每一步,都留有我的回响。

文物简介:

该文物从英国伦敦彭生钟表厂进口,钟面直径1.08米,现藏于厦门市博物馆。1909年新关署楼落成,此壁钟即嵌于楼顶。

海关大楼与英国格林威治天文台保持电讯联系,故关钟时间均根据标准时间进行校正。当时,海关规定计算船舶吨税的天数一律以钟楼大钟时间为准。每日中午12点,悠扬的报时钟声回荡在鹭江上空,与鼓浪屿燕尾山的鸣炮一同,成为百年前厦门鹭江一带的标志性场景,人们依此校对钟表。

1985年11月20日,见证厦门海关115年历史的关署楼被拆除,拆卸下来的关钟后被厦门市博物馆收藏。原址上重建了新楼,即现在的厦门海关缉私局。

(三)南宋木象棋子

(👇点击文物图片,聆听它的心声)

文物自述:

我是从泉州后渚港南宋沉船出土的一枚木象棋子。七百年前,我随着满载香料的商船返航。面对茫茫大海与漫长航期,船员们在我这九平十竖的棋盘上对弈,是风浪中最实在的精神慰藉。这艘拥有十三个水密隔舱的福船,和那些写满货主、商号的木牌签,共同见证了一套成熟的贸易体系。我的存在,正是那段“涨海声中万国商”辉煌历史的生动注脚。

文物简介:

1974年,福建泉州后渚港发掘出一艘沉睡海底七百多年的南宋远洋商船,沉船上出土最多的物品是香料,有4700多斤,包括降真香、檀香、乳香、龙涎香、沉香等。还有木货牌(签)、铜铁钱、陶瓷器、象棋子等13类,均为国家一级文物。

比船上文物更有价值的是沉船本身。发掘出的沉船残长24.2米、残宽9.15米,有13个水密隔舱,载重量200多吨,相当于唐代“陆上丝绸之路”700多头骆驼的总运量。宋元时期,泉州以“刺桐港”之名享誉海内外,元代时更被称为“东方第一大港”,与近百个国家和地区有贸易往来。掌管海外贸易的泉州市舶司,每年都要“排办筵宴”“犒设诸国蕃商”。

(四)漳州窑五彩开光麒麟花卉纹瓷盘

(👇点击文物图片,聆听它的心声)

文物自述:

看,开光内的麒麟昂首阔步,四周缠枝花卉环绕,这般洒脱的笔触,正是匠人摆脱官窑束缚的生动写照。我的身世曾是个谜。1602年,欧洲人在葡萄牙商船发现类似瓷器,命名为“克拉克瓷”。直到现代考古学者在平和窑口找到与我纹样工艺相同的证据,才揭晓我的故乡在漳州。如今我静默馆中,当年月港“海舶鳞集、商贾咸聚”的盛况,匠人彩笔下寄托的美好祈愿,都凝聚在我身上,成了明代海上贸易的永恒印记。

文物简介:

漳州窑五彩开光麒麟花卉纹瓷盘为国家一级文物,现藏于漳州市博物馆。该瓷器产自平和窑,专为外销而生。其绘画摆脱官窑限制,洒脱自然,珍禽、瑞兽、花草等吉祥图案迎合了民间祈福纳祥的心理。

1994年至1998年,福建省博物馆与平和县博物馆三次在平和县进行发掘。发现平和窑口瓷器的装饰、纹样、工艺与欧洲所称的“克拉克瓷”完全一致,破解了困扰陶瓷界数百年的产地之谜。

17世纪漳州窑外销瓷器超过1600万件,而国内传世瓷品稀少,可见其作为外销瓷的特殊性。漳州月港的盛况持续至清初海禁,作为月港海外贸易的重要商品,其独特的文化韵味和艺术魅力蜚声海内外。

扫一扫在手机上查看当前页面

-

重点网站

-

各省文物系统网站

-

全省重点博物馆

-

其他链接